Обычно в качестве теплоносителя для системы отопления частного дома или квартиры применяют воду, этилен- или пропиленгликоль.

Содержание

- 1 Виды давления

- 2 Что такое гидравлический расчёт

- 3 Расчет тепловой мощности системы отопления

- 4 Оптимальные настройки температуры для газового котла

- 5 Как рассчитывается?

- 6 Антифриз и его разновидности

- 7 Определение расчетных расходов теплоносителя

- 8 сведения

- 9 Холодная вода

- 10 Обзор программ для гидравлических вычислений

- 11 Другие варианты

- 12 Заключение

- 13 Расчет объёма расширительного бака отопления

- 14 Инструкция по регулированию системы

Виды давления

Говоря о давлении в системе отопления, подразумевают 3 его вида:

- Статическое (манометрическое). При выполнении расчетов его принимают равным 1атм или 0,1 МПа на 10 м.

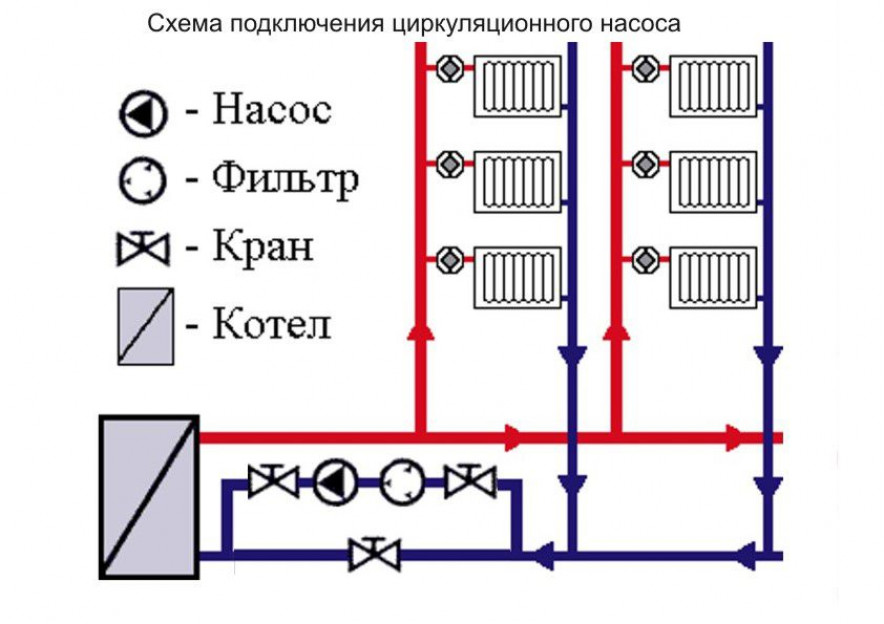

- Динамическое, возникающее при включении в работу циркуляционного насоса.

- Допустимое рабочее, представляющее собой сумму двух предыдущих.

В первом случае это сила давления теплоносителя в радиаторах, запорной арматуре, трубах. Чем выше этажность дома, тем большее значение приобретает этот показатель. Чтобы преодолеть подъем столба воды применяют мощные насосы.

Второй случай — это давление, возникающее в процессе движения жидкости в системе. А от их суммы — максимального рабочего давления, зависит работа системы в безопасном режиме. В многоэтажном доме его величина достигает 1 МПа.

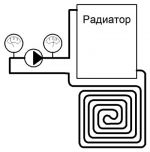

Что такое гидравлический расчёт

Это третий этап в процессе создания тепловой сети. Он представляет собой систему вычислений, позволяющих определить:

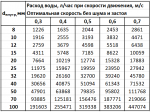

- диаметр и пропускную способность труб;

- местные потери давления на участках;

- требования гидравлической увязки;

- общесистемные потери давления;

- оптимальный расход воды.

Согласно полученным данным осуществляют подбор насосов.

Для сезонного жилья, при отсутствии в нём электричества, подойдёт система отопления с естественной циркуляцией теплоносителя (ссылка на обзор).

Основная цель гидравлического расчёта — обеспечить совпадение расчётных расходов по элементам цепи с фактическими (эксплуатационными) расходами. Количество теплоносителя, поступающего в радиаторы, должно создать тепловой баланс внутри дома с учётом наружных температур и тех, что заданы пользователем для каждого помещения согласно его функциональному назначению (подвал +5, спальня +18 и т.д.).

Комплексные задачи — минимизация расходов:

- капитальных – монтаж труб оптимального диаметра и качества;

- эксплуатационных:

- зависимость энергозатрат от гидравлического сопротивления системы;

- стабильность и надёжность;

- бесшумность.

Замена централизованного режима теплоснабжения индивидуальным упрощает методику вычислений

Для автономного режима применимы 4 метода гидравлического расчёта системы отопления:

- по удельным потерям (стандартный расчёт диаметра труб);

- по длинам, приведённым к одному эквиваленту;

- по характеристикам проводимости и сопротивления;

- сопоставление динамических давлений.

Два первых метода используются при неизменном перепаде температуры в сети.

Два последних помогут распределить горячую воду по кольцам системы, если перепад температуры в сети перестанет соответствовать перепаду в стояках/ответвлениях.

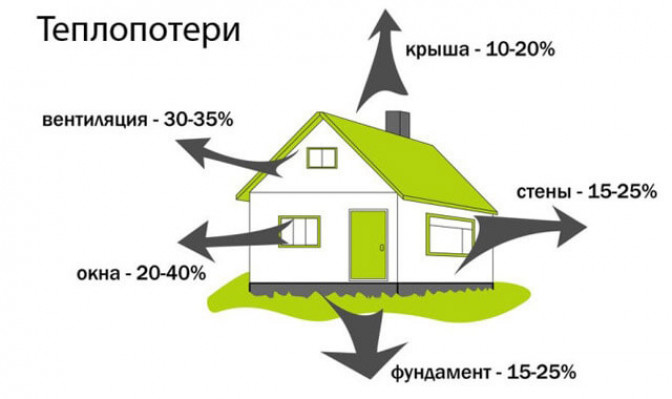

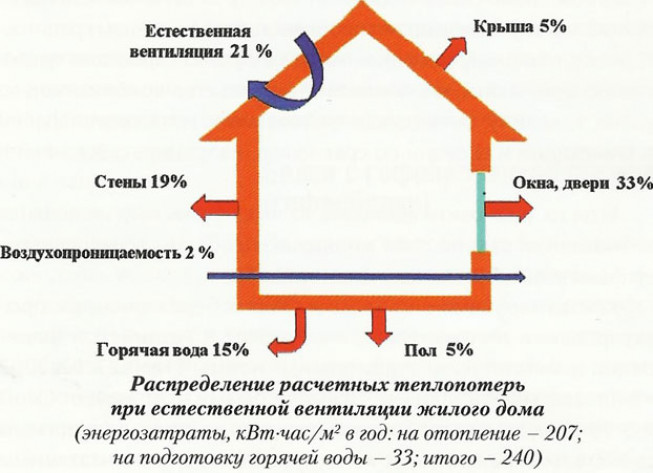

Расчет тепловой мощности системы отопления

Тепловая мощность системы отопления — это количество теплоты, которое необходимо выработать в доме для комфортной жизнедеятельности в холодное время года.

Теплотехнический расчет дома

Существует зависимость между общей площадью обогрева и мощностью котла. При этом, мощность котла должна быть больше или равняться мощности всех отопительных приборов (радиаторов). Стандартный теплотехнический расчет для жилых помещений следующий: 100 Вт мощности на 1 м² отапливаемой площади плюс 15 — 20 % запаса.

Расчет количества и мощности приборов отопления (радиаторов) необходимо проводить индивидуально для каждого помещения. Каждый радиатор имеет определенную тепловую мощность. В секционных радиаторах общая мощность складывается из мощности всех используемых секций.

В несложных отопительных системах приведенных способов расчета мощности бывает достаточно. Исключение — здания с нестандартной архитектурой, имеющие большие площади остекления, высокие потолки и другие источники дополнительных теплопотерь. В этом случае потребуется более детальный анализ и расчет с использованием повышающих коэффициентов.

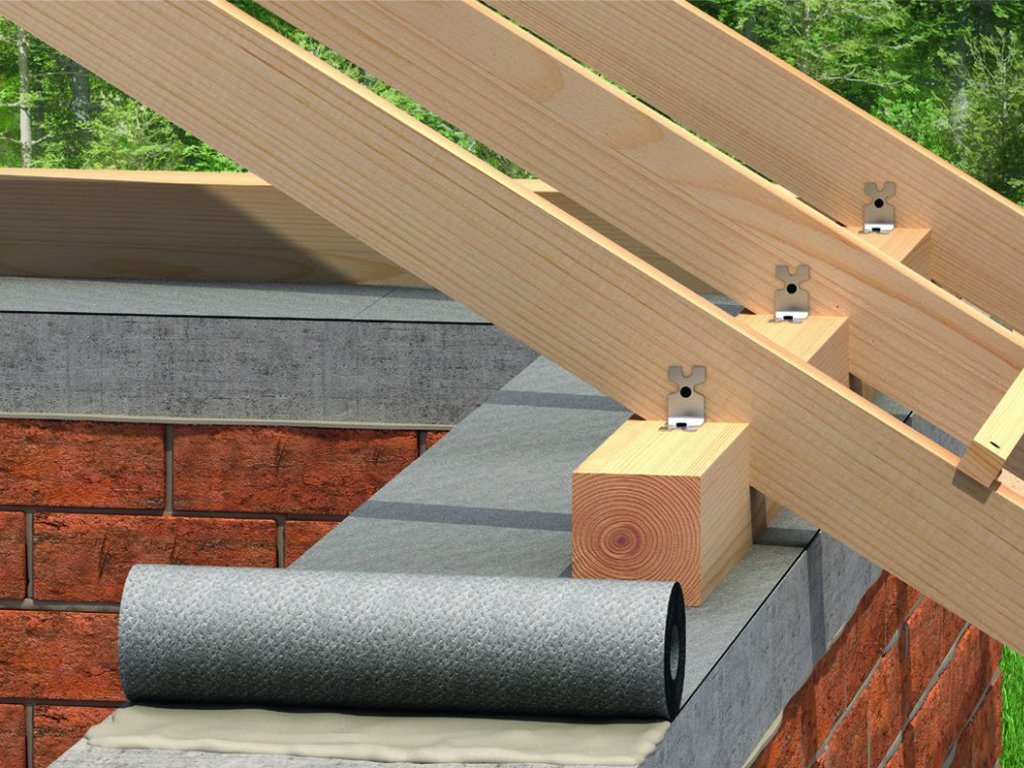

Теплотехнический расчет с учетом тепловых потерь дома

Расчет тепловых потерь дома необходимо выполнять для каждого помещения в отдельности, с учетом окон, дверей и внешних стен.

Более детально для данных теплопотерь используют следующие данные:

- Толщину и материал стен, покрытий.

- Конструкцию и материал кровельного покрытия.

- Тип и материал фундамента.

- Тип остекления.

- Тип стяжек пола.

Важно учитывать наличие в ограждающих конструкциях теплоизолирующего слоя, его состав и толщину.

Для определения минимально необходимой мощности отопительной системы с учетом тепловых потерь можно воспользоваться следующей формулой:

Qт(кВт×ч) = V × ΔT × K ⁄ 860, где:

Qт — тепловая нагрузка на помещение.

V — объем обогреваемого помещения (ширина × длина × высота), м³.

ΔT — разница между температурой воздуха вне помещения и необходимой температурой внутри помещения, °C.

K — коэффициент тепловых потерь строения.

860 — перевод коэффициента в кВт×ч.

Коэффициент тепловых потерь строения K зависит от типа конструкции и изоляции помещения:

| K | Тип конструкции |

| 3 — 4 | Дом без теплоизоляции — упрощенная конструкция или конструкция из гофрированного металлического листа. |

| 2 — 2,9 | Дом с низкой теплоизоляцией — упрощенная конструкция здания, одинарная кирпичная кладка, упрощенная конструкция окон и крыши. |

| 1 — 1,9 | Средняя теплоизоляция — стандартная конструкция, двойная кирпичная кладка, небольшое число окон, крыша со стандартной кровлей. |

| 0,6 — 0,9 | Высокая теплоизоляция — улучшенная конструкция, кирпичные стены с теплоизоляцией, небольшое число окон, утепленный пол, кровельный пирог с высококачественной теплоизоляцией. |

Разница между температурой воздуха вне помещения и необходимой температурой внутри помещения ΔT определяется исходя из конкретных погодных условий и требуемого уровня комфорта в доме. Например, если температура снаружи -20 °C, а внутри планируется +20 °C, то ΔT = 40 °C.

Оптимальные настройки температуры для газового котла

Рекомендуем при температуре до -25 градусов тепла выставлять на газовом котле 60-65 градусов. Если за окном около нуля, тогда можно настроить на 50-55. При температуре ниже 30 градусов – смело выставляйте на котле 70 градусов.

Как рассчитывается?

Выбирается метод регулирования, затем делается расчёт. Во внимание берётся расчётно-зимний и обратный порядок поступления воды, величина наружного воздуха, порядок в точке излома диаграммы. Существуют две диаграммы, когда в одной из них рассматривается только отопление, во второй отопление с потреблением горячей воды.

Для примера расчёта, воспользуемся методической разработкой «Роскоммунэнерго».

Исходными данными на теплогенерирующую станцию будут:

- Тнв – величина наружного воздуха.

- Твн – воздух в помещении.

- Т1 – теплоноситель от источника.

- Т2 – обратное поступление воды.

- Т3 – вход в здание.

Мы рассмотрим несколько вариантов подачи тепла с величиной 150, 130 и 115 градусов.

При этом, на выходе они будут иметь 70°C.

Полученные результаты сносятся в единую таблицу, для последующего построения кривой:

Итак, мы получили три различные схемы, которые можно взять за основу. Диаграмму правильней будет рассчитывать индивидуально на каждую систему. Здесь мы рассмотрели рекомендованные значения, без учёта климатических особенностей региона и характеристик здания.

Чтобы уменьшить расход электроэнергии, достаточно выбрать низкотемпературный порядок в 70 градусов

и будет обеспечиваться равномерное распределение тепла по отопительному контуру. Котёл следует брать с запасом мощности, чтобы нагрузка системы не влияла на качественную работу агрегата.

Антифриз и его разновидности

Когда встает вопрос, что залить в систему отопления частного дома с газовым котлом на зиму, то лучшим решением будет незамерзающая жидкость. Антифриз – жидкость, относящаяся к многоатомным спиртам и не поддающаяся кристаллизации при воздействии отрицательных температур. Используется для охлаждения двигателя автомобиля и работы в условиях с низкой температурой.

До недавнего времени было известно два основных вида незамерзающей жидкости – пропиленгликоль и этиленгликоль. К этой группе примкнул еще один вид антифриза на основе глицерина. Таким образом, на данный момент, известно уже три вида.

Внимание! Использование незамерзающей жидкости в системе отопления, которая эксплуатируется круглогодично, считается нецелесообразным, так как приведет к дополнительным расходам. Также не стоит забывать о том, что вода, оставленная на зиму в системе, приведет к расширению на 10% от исходного размера и приведет к разрывам труб и радиаторов. Поэтому к выбору теплоносителя, нужно подходить с особой тщательностью.

Положительные и отрицательные стороны незамерзающей жидкости

Плюсы:

- Широкий температурный диапазон использования. Антифриз пригоден для эксплуатации в условиях с температурой от -70оС до +110оС. Это полностью обеспечивает сохранность оборудования в любых из существующих, природных условиях.

- Повышение уровня вязкости не оказывает влияния на работоспособность системы. Гликолевые антифризы, при воздействии отрицательных температур, превращаются в желеобразную массу, однако это, никоим образом не отражается на работоспособности и целостности оборудования. С приходом весны, жидкость принимает первоначальную форму и становится пригодной для повторного использования.

Характеристики антифриза Источник

- Содержание присадок в составе. Так как незамерзайка рассчитана на эксплуатацию в автомобилях, то она должна обеспечивать защиту от образования накипи, ржавчины и пены внутри сложного механизма. Именно этим и заняты все содержащиеся в антифризе присадки.

- Наличие красителей. Красящие вещества позволяют с легкостью, во время визуального осмотра, обнаружить протечки в трубопроводе.

- Ядовитый. Эксплуатация такого типа теплоносителя, требует повышенных мер предосторожности, потому что состав относится к классу ядовитых.

Внимание! По этой причине, разработчиками был придуман другой тип антифриза – пропиленгликолевый, считающийся абсолютно безвредным, но имеющим несколько минусов.

- Высокая стоимость. За 20-ти литровую канистру этиленгликолевого антифриза, работающего при tо= -65оС придется отдать порядка 2.5 тысяч рублей. Ту же сумму нужно выложить для покупки пропиленгликоля, рассчитанного на работу tо= -30оС.

- Ограниченный срок службы. Максимум 5 лет, и жидкость необходимо менять. Для этого производится слив и промывка трубопровода.

Промывка системы отопления после антифриза Источник

Внимание! Если в системе использовался ядовитый этиленгликоль, то утилизация проводится согласно правилам безопасности, что приводит к дополнительным расходам.

- Возможно повреждение механизмов и фитингов. Если пункт о замене антифриза после пятилетнего использования был проигнорирован или пропущен вследствие забывчивости владельца дома, то испортившаяся жидкость может нанести существенный вред для отдельных элементов системы отопления.

- Отказ в гарантийном обслуживание нагревательных котлов. Принимая решение работать с антифризом, нужно понимать, что некоторые из производителей снимают с себя ответственность, и не соглашаются на ремонт по гарантии, в случае появления какой-либо поломки.

- Требуется установка более мощного оборудования. Циркуляционный насос, работавший в системе отопления с водой, не пригоден для антифризов. Для этой цели, лучше выбирать модели на 10 % превышающие стандартные параметры использования. Также, неплохо будет установить расширительный бак большего объема.

- Не пригодны для эксплуатации в паре электролизными котлами и оцинкованными трубами.

Стальные или оцинкованные трубы не пригодны для работы с антифризом Источник

Определение расчетных расходов теплоносителя

Расчетный расход сетевой воды на систему отопления (т/ч), присоединенную по зависимой схеме, можно определить по формуле:

Рисунок 346. Расчетный расход сетевой воды на СО

- где Qо.р.- расчетная нагрузка на систему отопления, Гкал/ч;

- τ1.р.- температура воды в подающем трубопроводе тепловой сети при расчетной температуре наружного воздуха для проектирования отопления, ° С;

- τ2.р.- температура воды в обратном трубопроводе системы отопления при расчетной температуре наружного воздуха для проектирования отопления, °С;

Расчетный расход воды в системе отопления определяется из выражения:

Рисунок 347. Расчетный расход воды в системе отопления

- τ3.р.- температура воды в подающем трубопроводе системы отопления при расчетной температуре наружного воздуха для проектирования отопления, ° С;

Относительный расход сетевой воды Gотн. на систему отопления:

Рисунок 348. Относительный расход сетевой воды на СО

- где Gc.- текущее значение сетевого расхода на систему отопления, т/ч.

Относительный расход тепла Qотн. на систему отопления:

Рисунок 349. Относительный расход тепла на СО

- где Qо.- текущее значение расхода теплоты на систему отопления, Гкал/ч

- где Qо.р.- расчетное значение расхода теплоты на систему отопления, Гкал/ч

Расчетный расход теплоносителя в системе отопления присоединенной по независимой схеме:

Рисунок 350. Расчетный расход на СО по независимой схеме

- где: t1.р, t2.р.- расчетная температура нагреваемого теплоносителя (второй контур) соответственно на выходе и входе в теплообменный аппарат, ºС;

Расчетный расход теплоносителя в системе вентиляции определяется по формуле:

Рисунок 351. Расчетный расход на СВ

- где: Qв.р.- расчетная нагрузка на систему вентиляции Гкал/ч;

- τ2.в.р.- расчетная температура сетевой воды после калорифера системы вентиляции, ºС.

Расчетный расход теплоносителя на систему горячего водоснабжения (ГВС) для открытых систем теплоснабжения определяется по формуле:

Рисунок 352. Расчетный расход на открытые системы ГВС

Расход воды на горячее водоснабжение из подающего трубопровода тепловой сети:

Рисунок 353. Расход на ГВС из подающего

- где: β- доля отбора воды из подающего трубопровода, определяемая по формуле:Рисунок 354. Доля отбора воды из подающего

Расход воды на горячее водоснабжение из обратного трубопровода тепловой сети:

Рисунок 355. Расход на ГВС из обратного

Расчетный расход теплоносителя (греющей воды) на систему ГВС для закрытых систем теплоснабжения при параллельной схеме включения подогревателей на систему горячего водоснабжения:

Рисунок 356. Расход на ГВС 1 контура при параллельной схеме

- где: τ1.и.- температура сетевой воды в подающем трубопроводе в точке излома температурного графика,ºС;

- τ2.т.и.- температура сетевой воды после подогревателя в точке излома температурного графика (принимается = 30 ºС);

Расчетная нагрузка на ГВС

При наличии баков аккумуляторов

Рисунок 357.

При отсутствии баков аккумуляторов

Рисунок 358.

сведения

Потребность в тепле у теплоиспользующих потребителей меняется в зависимости от метеорологических условий, числа пользующихся горячей водой в системах бытового горячего водоснабжения, режимов систем кондиционирования воздуха и вентиляции для калориферных установок. Для систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха главным фактором, влияющим на расход теплоты, является температура наружного воздуха. Расход теплоты, поступающий на покрытие нагрузок горячего водоснабжения и технологического потребления, от температуры наружного воздуха не зависит.

Методика изменения количества теплоты, подаваемой потребителям в соответствии с графиками их теплопотребления, называется системой регулирования отпуска тепла.

Различают центральное, групповое и местное регулирование отпуска теплоты.

Одна из важнейших задач регулирования систем теплоснабжения заключается в расчете режимных графиков при различных методах регулирования нагрузок.

Регулирование тепловой нагрузки возможно несколькими методами: изменение температуры теплоносителя – качественный метод; периодическим отключением систем – прерывистое регулирование; изменение поверхности теплообменника.

В тепловых сетях, как правило, принимается центральное качественное регулирование по основной тепловой нагрузке, которой обычно является нагрузка отопления малых и общественных зданий. Центральное качественное регулирования отпуска теплоты ограничивается наименьшими температурами воды в подающем трубопроводе, необходимыми для подогрева воды, поступающей в системы горячего водоснабжения потребителей:

для закрытых систем теплоснабжения – не менее 70°C;

для открытых систем теплоснабжения – не менее 60°С.

На основании полученных данных строится график изменения температуры сетевой воды в зависимости от температуры наружного воздуха. Температурный график целесообразно выполнить на листе миллиметровой бумаги формата А4 или с использованием программы Microsoft Office Excel. На графике определяются по температуре точке излома диапазоны регулирования и выполняется их описание.

качественное регулирование по отопительной нагрузке

Центральное качественное регулирование по нагрузке отопления целесообразно в случае, если тепловая нагрузка на жилищно-коммунальные нужды составляет менее 65 % от суммарной нагрузки района и при отношении.

При таком способе регулирования, для зависимых схем присоединения элеваторных систем отопления температуру воды в подающей и обратноймагистралях, а так же после элеваторав течение отопительного периода определяют по следующим выражениям:

(1)

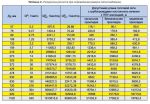

Расчет производился для значения №1. Для всех остальных расчет производился по выше предложенной формуле, результаты занесены в таблицу 3.

(2)

Расчет производился для значения №1. Для всех остальных расчет производился по выше предложенной формуле, результаты занесены в таблицу 3.

(3)

Расчет производился для значения №1. Для всех остальных расчет производился по выше предложенной формуле, результаты занесены в таблицу 3.

где t- расчетный температурный напор нагревательного прибора,0С, определяемый по формуле:

, (4)

здесь 3и2- расчетные температуры воды соответственно после элеватора и в обратной магистрали тепловой сети определенные при(для жилых районов, как правило,3= 950С;2= 700С);

– расчетный перепад температур сетевой воды в тепловой сети

=1 -2 (5)

=110-70=40

– расчетный перепад температур сетевой воды в местной системе отопления,

(6)

Задаваясь различными значениями температур наружного воздухаtн(обычноtн= +8; 0; -10;tнрv;tнро) определяют01; 02;03и строят отопительный график температур воды. Для удовлетворения нагрузки горячего водоснабжения температура воды в подающей магистрали01не может быть ниже 700С в закрытых системах теплоснабжения. Для этого отопительный график спрямляется на уровне указанных температур и становится отопительно-бытовым (см. пример решения).

Температура наружного воздуха, соответствующая точке излома графиков температур воды tн ‘, делит отопительный период на диапазоны с различными режимами регулирования:

в диапазоне I с интервалом температур наружного воздуха от +8 0С доtн’осуществляется групповое или местное регулирование, задачей которого является недопущение “перегрева” систем отопления и бесполезных потерь теплоты;

в диапазонах II и III с интервалом температур наружного воздуха от tн’доtнроосуществляется центральное качественное регулирование.

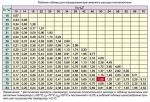

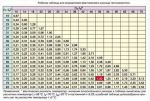

Таблица 3- Температурный график

Qо | Температура наружного воздуха, tнр | Температура теплоносителя | ||

01 | 02 | 03 | ||

0.2 | 9,4 | 41,6 | 33,6 | 38,6 |

0.4 | 0,8 | 60 | 44 | 54 |

0.6 | -7,8 | 77,1 | 53,1 | 68,1 |

0.8 | -16,4 | 94,2 | 63 | 82,2 |

1 | -25 | 110 | 70 | 95 |

Холодная вода

На источнике существует несколько ситуаций с обеспечением нужного количества холодной воды (ХВ) для подпитки. Наиболее простая ситуация, когда ХВ поступает из одного источника по одному трубопроводу. Тогда параметры ХВ измеряются в одной точке и не возникает каких-либо трудностей с расчётом энтальпии холодной воды.

Более сложная ситуация, когда существует один источник ХВ, но несколько трубопроводов, по которым вода поступает на источник. Если любой трубопровод в любой момент времени может отключаться, то необходимы специальные аппаратные средства и алгоритмы определения энтальпии ХВ в работающем трубопроводе.

Если же на источнике тепловой энергии существует несколько источников ХВ (например, питьевая вода, техническая вода, вода из артезианских скважин) и вода из них поступает в коллектор ХВ с разной температурой, то для определения энтальпии холодной воды в коллекторе необходимо знать по каждому источнику холодной воды не только температуру, но и расход для определения средневзвешенной по расходу энтальпии ХВ в коллекторе.

Обзор программ для гидравлических вычислений

Прежде всего, с целью упрощения гидравлического расчета внутридомовых систем теплоснабжения лучше обратиться к узкоспециализированным программам. Но их не очень много, хотя выбрать всё же есть из чего. Некоторые из них бесплатные, а иные – в демо вариантах.

Наиболее популярные программы для расчета гидравлики отопительной сети:

- «Oventrop CO» – ПО вполне справится с расчетами для загородного домовладения для однотрубной/двухтрубной системы. У нее широкий потенциал: от выбора Ду труб до выполнения анализов расхода теплоносителя. Все итоги можно перевести в Виндовс, работает программа бесплатно.

- «Instal-Therm HCR» способна рассчитать схему радиаторного и наружного теплоснабжения. В нее включены еще 3 ПО: San для любой воды, Heat&Energy – для определения потерь тепла и Scan – для анализа схем отопления. Распространяется бесплатно в виде пробной версии.

- «HERZ C.O.» – бесплатное ПО для гидравлического расчёта одно и двухтрубной схемы теплоснабжения, как для новых, так и для отремонтированных помещениях, с водяным и гликолиевым теплоносителем. Программа обладает свидетельство качества ООО ЦСПС.

Другие варианты

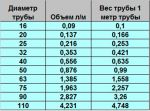

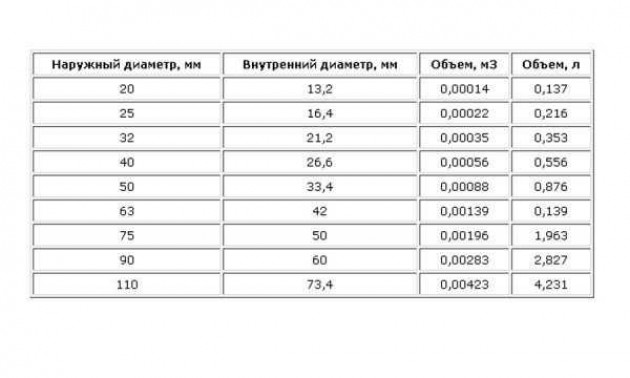

Установка подпиточных насосов или расширительного бака также требует проведения соответствующих расчетов. В этом случае для определения суммарного объема отопительной системы необходимо сложить объемы отопительных приборов (радиаторов), котла, а также трубопроводной части системы. Формула расчета выглядит следующим образом: V = (VS x E)/d, где d — показатель эффективности устанавливаемого бака (расширительного), Е — коэффициент расширения жидкости (выражается в процентах), VS — объем системы (общий), включающий теплообменники, котел, трубы, а также радиаторы, V — объем расширительного бака.

О коэффициенте расширения жидкости следует сказать отдельно. Этот показатель может иметь два значения, которые зависят от типа системы. Для расчета отопительных систем на воде его значение составляет 4%. Если же необходимо рассчитать систему этиленгликоля, то тогда коэффициент расширения принимается на уровне 4,4%.

К менее точным способам оценки объема можно отнести способ, использующий показатель мощности. Принимается, что 1 кВт равен 15 литрам жидкости. Причем при осуществлении приблизительного расчета нужно знать только мощность отопительной системы. В то же время детальная оценка объемов отопительных приборов, котла и трубопроводов не требуется. Рассмотрим конкретный пример. Допустим, что отопительная мощность домостроения составляет 75 кВт. Тогда общий объем системы составит: VS = 75 х 15 = 1125 литров.

Обязательно нужно учитывать, что факт использования современных элементов отопительной системы (труб или радиаторов) несколько снижает ее суммарный объем. Наиболее полную информацию по этому вопросу можно найти в технической документации производителя того или иного элемента.

Заключение

Монтаж и расчет отопительной системы в частном доме – это главная составляющая условий комфортного проживания в нем. Поэтому к расчету отопления в частном доме следует подойти с особой тщательностью, учитывая множество сопутствующих нюансов и факторов.

Калькулятор поможет если нужно быстро и усреднённо сравнить между собой различные технологии строительства. В других случаях лучше обратиться к специалисту, который грамотно проведет расчеты, правильно обработает результаты и учтет все погрешности.

С этой задачей не справится ни одна программа, потому что в нее заложены только общие формулы, а калькуляторы отопления частного дома и таблицы, предлагаемые в интернете, служат лишь для облегчения расчетов и не могут гарантировать точности. Для точных правильных расчетов стоит доверить эту работу специалистам, которые смогут учесть все пожелания, возможности и технические показатели выбранных материалов и приборов.

| Дополнительно Выставка домов «Малоэтажная страна» выражает искреннюю благодарность специалистам компании «АкваХит» за помощь в создании материала. Компания «АкваХит» – специализируется на услугах по подбору, поставке, монтажу и обслуживанию оборудования для систем отопления, водоснабжения и учета тепла. Если Вам нужна более подробная консультация, то можете воспользоваться следующими контактами: сайт: email: [email protected] тел.: +7 (495) 191-18-36 |

Оценок 0 Прочитать позже Отправим материал на почту Согласен на обработку персональных данных. политика конфиденциальности

- Поделиться:

Расчет объёма расширительного бака отопления

Конструкция расширительного бака

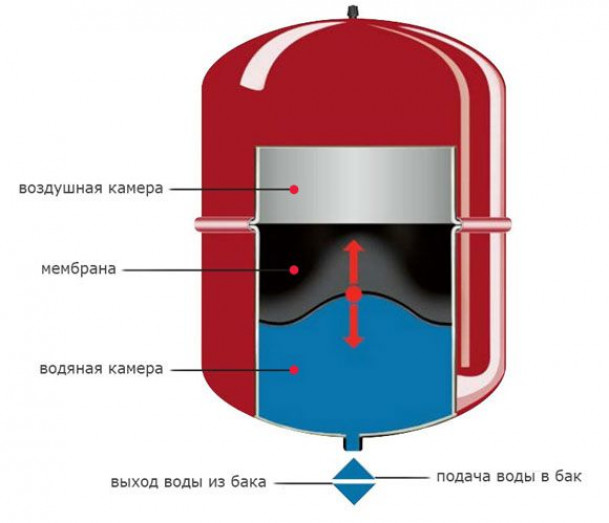

Для безопасной работы отопительной системы необходима установка специального оборудования – воздухоотводчика, спускного клапана и расширительного бака. Последний предназначен для компенсации теплового расширения горячей воды и уменьшения критического давления до нормальных показателей.

Бак закрытого типа

Фактический объем расширительного бака для системы отопления – величина не постоянная. Это объясняется его конструкцией. Для закрытых схем теплоснабжения устанавливают мембранные модели, разделенные на две камеры. Одна из них заполнена воздухом с определенным показателем давления. Он должен быть меньше критического для отопительной системы на 10% -15%. Вторая часть заполняется водой из патрубка, подключенного к магистрали.

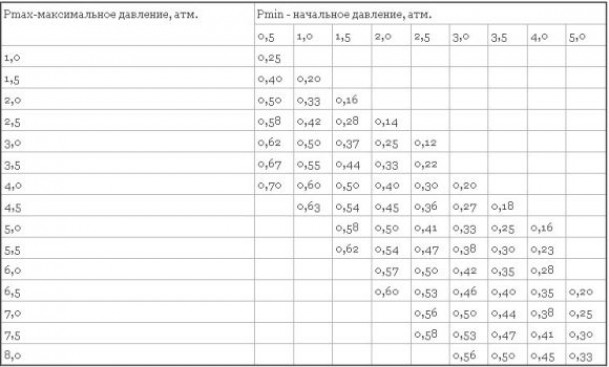

Для расчета объема расширительного бака в отопительной системе нужно узнать коэффициент его заполнения (Кзап). Эту величину можно взять из данных таблицы:

Таблица коэффициента заполнения расширительного бака

Помимо этого показателя потребуется определить дополнительные:

- Нормированный коэффициент теплового расширения воды при температуре +85°С, Е – 0,034;

- Общий объем воды в отопительной системе, С;

- Начальное (Рмин) и максимальное (Рмакс) давление в трубах.

Дальнейшие вычисления объема расширительного бака для системы отопления выполняются по формуле:

Если в теплоснабжении используется антифриз или другая незамерзающая жидкость – значение коэффициента расширения будет больше на 10-15%. Согласно этой методике можно с большой точность рассчитать вместимость расширительного бака в отопительной системе.

Объем расширительного бака не может входить в общий теплоснабжения. Это зависимые величины, которые рассчитываются в строгой очередности – сначала отопление, а уже потом расширительный бак.

Открытый расширительный бачок

Открытый расширительный бак

Для вычисления объема открытого расширительного бака в системе отопления можно воспользоваться менее трудоемкой методикой. К нему предъявляются меньшие требования, так как фактически он необходим для контроля уровня теплоносителя.

Главной величиной является температурное расширение воды по мере повышения ее степени нагрева. Этот показатель равен 0,3% на каждые +10°С. Зная общий объем отопительной системы и тепловой режим работы можно вычислить максимальный объем бака. При этом следует помнить, он может быть заполнен теплоносителем только на 2/3. Предположим, что вместимость труб и радиаторов составляет 450 л, а максимальная температура равна +90°С. Тогда рекомендуемый объем расширительного бака вычисляется по следующей формуле:

Vбак=450*(0,003*9)/2/3=18 литров.

Полученный результат рекомендуется увеличить на 10-15%. Это связанно в возможными изменениями общего расчет объема воды в системе отопления при установке дополнительных батарей и радиаторов.

Если открытый расширительный бак выполняет функции контроля уровня теплоносителя – максимальный уровень его заполнения определяется установленным дополнительным боковым патрубком.

Инструкция по регулированию системы

Настройка производится во время монтажа, но при этом исходят только из диаметра труб смонтированных в разводке. Также по количеству секций, можно определить границы температуры. Для того чтобы точно произвести работы по регулировке отопительной системы необходимо применить специальные краны и знать некоторые нюансы данной работы.

Рассмотрим, как регулировать батареи отопления самостоятельно:

- На каждый радиатор монтируют кран плавной и точной регулировки, но при этом учитывают, что нельзя применять шаровой;

- Помещение, в котором регулируют отопительную систему, эксплуатируют в течение всего сезона;

- Перед началом настройки открывают все краны и определяют самую холодную комнату. Чаще всего это зал и поэтому именно здесь начинают процесс регулирования, для этого первым делом уменьшают проток и для этого кран, предназначенный для этого помещения, открывают полностью;

- Для более простой регулировки температуры, для каждого помещения приобретают отдельный термометр и устанавливают;

- Применив терморегулятор, жар котла доводят до нужного градуса. При этом учитывают, что в более холодных помещениях температура должна быть чуть выше, (разница до нескольких градусов) чем в остальных;

- После того, как в самой холодной комнате температура нормализовалась, можно перейти к другим помещениям. Для этого краны прикручивают так, чтобы проток изменялся, и становилось теплее. После того как установят комфортную температуру во всей квартире, регулируют ее и на котле. А краны нельзя прикручивать сразу, так как из-за тепловой инерции комната может быстро охладиться.